Lévesque chroniqueur... et politicien

De 1970 à 1974, l’ancien premier ministre du Québec a écrit dans le Journal jusqu’à six fois par semaine

Antoine Robitaille

Pour atténuer le malaise de son passage subit du journalisme à la politique, en juillet, Martine Biron a cité plusieurs précédents. Dont René Lévesque, évidemment.

• À lire aussi: Quelque chose comme un « fondateur »

Mais on oublie généralement que ce dernier a exercé les deux métiers en même temps ! Plus précisément celui de chroniqueur. Et très régulier.

« Quand il arrive au Journal de Montréal et au Journal de Québec en juin 1970, ce qui est fascinant, c’est qu’il écrit pratiquement tous les jours ! Six fois semaines, en fait », raconte l’historien Éric Bédard.

Avec un collègue, Bédard a entrepris de retracer les chroniques de René Lévesque pour les réunir dans des recueils. (Chroniques politiques, Tome 1, 1966-1970, est paru aux Éditions Hurtubise en 2014.)

Le Clairon

En 1966, deux ans avant la création du Parti Québécois, celui qui avait été auparavant correspondant de guerre et animateur d’une émission d’affaires publiques à la télé de Radio-Canada, entre autres, prend la plume et commence à publier fréquemment des chroniques.

Le Clairon de Saint-Hyacinthe, journal de son ami Yves Michaud, est le premier à l’accueillir. « De bonnes chroniques du dimanche matin, une page complète. De longs textes, pas loin de 1500 mots », dit Bédard. Lévesque y plaide des causes, se fait pédagogue, décortique l’actualité internationale.

Au Journal de Montréal et au Journal de Québec, le fondateur, Pierre Péladeau, offrait périodiquement un espace aux chefs politiques de l’époque. Mais Lévesque a un statut particulier : « Lui est chroniqueur à part entière ! »

Pleine liberté

Et il a une pleine liberté. Dans Le Journal, il « écrit à chaud ». « C’est quasiment comme un journal quotidien. Il l’a confié lui-même : “Je relis mes chroniques pour faire mes mémoires”. »

Ses textes les plus marquants ? Martine Tremblay répond : « En 1970 au moment de la crise d’Octobre. Mais en même temps, il a tellement écrit ! » Dans certaines de ses chroniques, il s’en prend directement à la gauche de son parti. « Il se permettait de commenter les congrès de son parti. Il ne se gênait pas pour utiliser sa chronique pour intervenir. Il ne se censurait pas. Il chroniquait pour vrai. »

En février 1974, un quotidien souverainiste, Le Jour, est créé.

Et quelques mois plus tard, René Lévesque y déménagera sa plume jusqu’à la fermeture du quotidien en août 1976, trois mois avant la victoire du Parti Québécois.

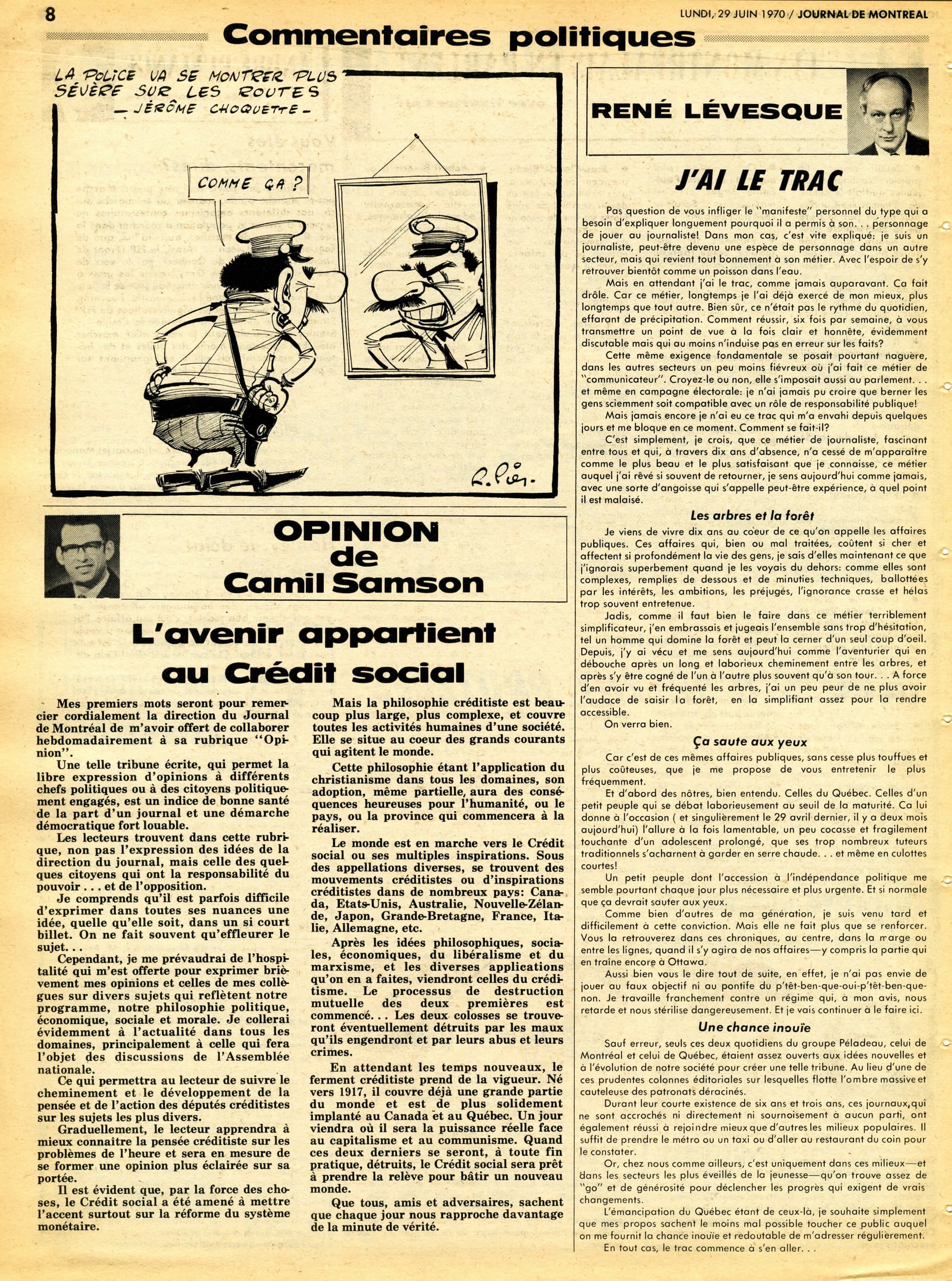

LA PREMIÈRE ET LA DERNIÈRE CHRONIQUE DE RENÉ LÉVESQUE AU JOURNAL

J’ai le trac : Par René Lévesque

Pas question de vous infliger le « manifeste » personnel du type qui a besoin d’expliquer longuement pourquoi il a permis à son... personnage de jouer au journaliste ! Dans mon cas, c’est vite expliqué : je suis un journaliste, peut-être devenu une espèce de personnage dans un autre secteur, mais qui revient tout bonnement à son métier. Avec l’espoir de s’y retrouver bientôt comme un poisson dans l’eau.

Mais en attendant, j’ai le trac, comme jamais auparavant. Ça fait drôle. Car ce métier, longtemps je l’ai déjà exercé de mon mieux, plus longtemps que tout autre. Bien sûr, ce n’était pas le rythme du quotidien, effarant de précipitation. Comment réussir, six fois par semaine, à vous transmettre un point de vue à la fois clair et honnête, évidemment discutable, mais qui au moins n’induise pas en erreur sur les faits ?

Cette même exigence fondamentale se posait pourtant naguère, dans les autres secteurs un peu moins fiévreux où j’ai fait ce métier de « communicateur ». Croyez-le ou non, elle s’imposait aussi au parlement et même en campagne électorale : je n’ai jamais pu croire que berner les gens sciemment soit compatible avec un rôle de responsabilité publique !

Mais jamais encore je n’ai eu ce trac qui m’a envahi depuis quelques jours et me bloque en ce moment. Comment se fait-il ?

C’est simplement, je crois, que ce métier de journaliste, fascinant entre tous et qui, à travers dix ans d’absence, n’a cessé de m’apparaître comme le plus beau et le plus satisfaisant que je connaisse, ce métier auquel j’ai rêvé si souvent de retourner, je sens aujourd’hui comme jamais, avec une sorte d’angoisse qui s’appelle peut-être expérience, à quel point il est malaisé.

Les arbres et la forêt

Je viens de vivre dix ans au cœur de ce qu’on appelle les affaires publiques. Ces affaires qui, bien ou mal traitées, coûtent si cher et affectent si profondément la vie des gens, je sais d’elles maintenant ce que j’ignorais superbement quand je les voyais du dehors : comme elles sont complexes, remplies de dessous et de minuties techniques, ballottées par les intérêts, les ambitions, les préjugés, l’ignorance crasse et hélas trop souvent entretenue.

Jadis, comme il faut bien le faire dans ce métier terriblement simplificateur, j’en embrassais et jugeais l’ensemble sans trop d’hésitation, tel un homme qui domine la forêt et peut la cerner d’un seul coup d’œil. Depuis, j’y ai vécu et me sens aujourd’hui comme l’aventurier qui en débouche après un long et laborieux cheminement entre les arbres, et après s’y être cogné de l’un à l’autre plus souvent qu’à son tour. À force d’en avoir vu et fréquenté les arbres, j’ai un peu peur de ne plus avoir l’audace de saisir la forêt, en la simplifiant assez pour la rendre accessible.

On verra bien.

Ça saute aux yeux

Car c’est de ces mêmes affaires publiques, sans cesse plus touffues et plus coûteuses, que je me propose de vous entretenir le plus fréquemment.

Et d’abord des nôtres, bien entendu. Celles du Québec. Celles d’un petit peuple qui se débat laborieusement au seuil de la maturité. Ça lui donne à l’occasion (et singulièrement le 29 avril dernier, il y a deux mois aujourd’hui) l’allure à la fois lamentable, un peu cocasse et fragilement touchante d’un adolescent prolongé, que ses trop nombreux tuteurs traditionnels s’acharnent à garder en serre chaude... et même en culottes courtes !

Un petit peuple dont l’accession à l’indépendance politique me semble pourtant chaque jour plus nécessaire et plus urgente. Et si normale que ça devrait sauter aux yeux.

Comme bien d’autres de ma génération, je suis venu tard et difficilement à cette conviction. Mais elle ne fait plus que se renforcer. Vous la retrouverez dans ces chroniques, au centre, dans la marge ou entre les lignes, quand il s’y agira de nos affaires – y compris la partie qui en traîne encore à Ottawa.

Aussi bien vous le dire tout de suite, en effet, je n’ai pas envie de jouer au faux objectif ni au pontife du p’têt-ben-que-oui-p’têt-ben-que-non. Je travaille franchement contre un régime qui, à mon avis, nous retarde et nous stérilise dangereusement. Et je vais continuer à le faire ici.

Une chance inouïe

Sauf erreur, seuls ces deux quotidiens du groupe Péladeau, celui de Montréal et celui de Québec, étaient assez ouverts aux idées nouvelles et à l’évolution de notre société pour créer une telle tribune. Au lieu d’une de ces prudentes colonnes éditoriales sur lesquelles flotte l’ombre massive et cauteleuse des patronats déracinés.

Durant leur courte existence de six ans et trois ans, ces journaux, qui ne sont accrochés ni directement ni sournoisement à aucun parti, ont également réussi à rejoindre mieux que d’autres les milieux populaires. II suffit de prendre le métro ou un taxi ou d’aller au restaurant du coin pour le constater.

Or, chez nous comme ailleurs, c’est uniquement dans ces milieux – et dans les secteurs les plus éveillés de la jeunesse – qu’on trouve assez de « go » et de générosité pour déclencher les progrès qui exigent de vrais changements.

L’émancipation du Québec étant de ceux-là, je souhaite simplement que mes propos sachent le moins mal possible toucher ce public auquel on me fournit la chance inouïe et redoutable de m’adresser régulièrement. En tout cas, le trac commence à s’en aller...

1970-1974 : Par René Lévesque

Il y aura bientôt quatre ans, le 29 juin 1970, je signais un premier « papier » dans ce journal. Aujourd’hui, c’est le dernier que j’inflige aux lecteurs qui m’enduraient encore et que j’en remercie...

Six fois par semaine la plupart du temps, ce qui doit faire pas loin de 1000 chroniques depuis le début, j’ai tâché de rejoindre le moins mal possible ce public des milieux populaires auxquels s’adresse Le Journal de Montréal.

Je l’ai fait sans jamais cacher mes couleurs. C’était le point de vue indépendantiste sur les attires politiques.

« Et d’abord les nôtres, écrivais-je dès le premier jour. Celles d’un petit peuple qui se débat laborieusement au seuil de la maturité. Ça lui donne à l’occasion – et singulièrement le 29 avril dernier (1) – l’allure à la fois lamentable, un peu cocasse et fragilement touchante d’un adolescent prolongé, que ses trop nombreux tuteurs traditionnels s’acharnent à garder en serre chaude... et même en culottes courtes !

Un petit peuple dont l’accession à l’indépendance politique me semble pourtant chaque jour plus nécessaire et plus urgente. Et si normale que ça devrait sauter aux yeux.

Comme bien d’autres de ma génération, je suis venu tard et difficilement à cette conviction. Mais elle ne fait plus que se renforcer... »

Pas facile...

Ce point de vue indépendantiste, évidemment discutable pour bien des lecteurs, je me suis efforcé de le présenter de façon claire et précise, sans jamais induire en erreur sur les faits. Sur ce plan-là, j’espère n’avoir pas trop mal réussi. Mais je suis mauvais juge de ce propos.

En revanche, je puis redire avec la plus grande certitude qu’à ce moment-là, en 1970, « seuls les deux quotidiens du groupe Péladeau, celui de Montréal et celui de Québec, étaient assez ouverts aux idées nouvelles et à l’évolution de notre société pour créer une telle tribune. » Quatre ans plus tard, j’ajoute en partant que j’en garderai le meilleur des souvenirs. Jamais on n’a discuté, si peu que ce soit, ma liberté absolue d’écrire ce que je pensais. Pas même à certains moments où j’ai vaguement idée que cela pouvait susciter ça et là des remous et des pressions...

Tant de la part de la direction qu’au sein de la « salle », enfin, la cordialité et la chaleur que j’ai toujours rencontrées me permettent de dire tout simplement, en terminant, qu’il n’est pas facile de partir.

Vous avez des informations à nous communiquer à propos de cette histoire?

Vous avez un scoop qui pourrait intéresser nos lecteurs?

Écrivez-nous à l'adresse ou appelez-nous directement au 1 800-63SCOOP.